日本の色彩文化に欠かせず、古来から染料として使われてきた「藍」と「紅花」の歴史や染色技法を紹介する企画展が、米沢市の上杉博物館で開かれている。

この展示会は、織物産業の町・米沢で、それぞれの染色技法の歴史や生まれた衣服を紹介し、歴史的価値や魅力を知ってもらおうと企画された。

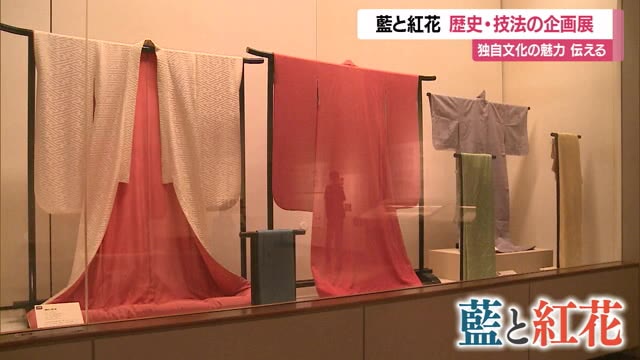

展示室には、江戸時代から昭和にかけて作られた「浴衣」などの衣類や、平成以降に作られたスカートやワンピース、染色について記した資料など、計50点が並んでいる。

特に紅花は、染料として使うために加工された「紅餅(べにもち)」が江戸時代に船で京都へと運ばれていた歴史がある。

紅花染が取り入れられている当時のひな人形からも、山形の花・紅花が大きな役割を果たしてきたことを知ることができる。

訪れた人たちは展示品一つひとつをじっくりと見て回り、独自の文化を育んできた藍と紅花の魅力に触れていた。

企画展「藍のものがたり 紅花のものがたり~きらめく二つの色彩の伝統と現在~」は8月31日まで米沢市の上杉博物館で開かれている。